チームビルディング研修を通じて

2024年に受けた研修の一つに、仲山進也さん 長尾彰さん主催のチームビルディング研修があります。

遠藤彰宏が7期で参加し、現在 小坂知世が参加しているプログラムです。

5月から8月に参加して、約5ヶ月が経過したことで一度ふりかえりをしようということで、

北欧暮らしの道具店さんを営むクラシコさんの新本社に集まり振り返りを行いました。

新しい社内を見学もさせていただきながら、二人の仲間も含めてどんな場所で働いているのか。

「対話」「ケア」を大切にされているクラシコムさんの社内は優しい空間でした。

そして、清潔感のある、純粋な人がはたらく白と木の温もりが調和されている。

写真では伝わらないですが、木のいい香りがします。

見学の後はみんなで円になって、卒業してからどうだった。

何が起きたのか。どんな変化だったのか。どんな日常だったか。

忙しすぎて覚えていないという人もいるし。

「新しいプロジェクトを行なって、意思疎通が難しかったが振り返った時に、もっと自己紹介を丁寧にしたら良かったね」っていう振り返りで、このTBPを通じて、やっぱりこのプログラムを見直すきっかけになったり。

私自身は、この数ヶ月では、小坂知世と福岡に仲山進也さんが来た際に半日の研修に参加してみたり、

遠藤彰宏、小坂知世、遠藤真紀子、福地弓子の4人で仲山進也さんの研修に参加してみたり。

一緒にワークに参加することで、体験を通じて目線を合わせていくこと。

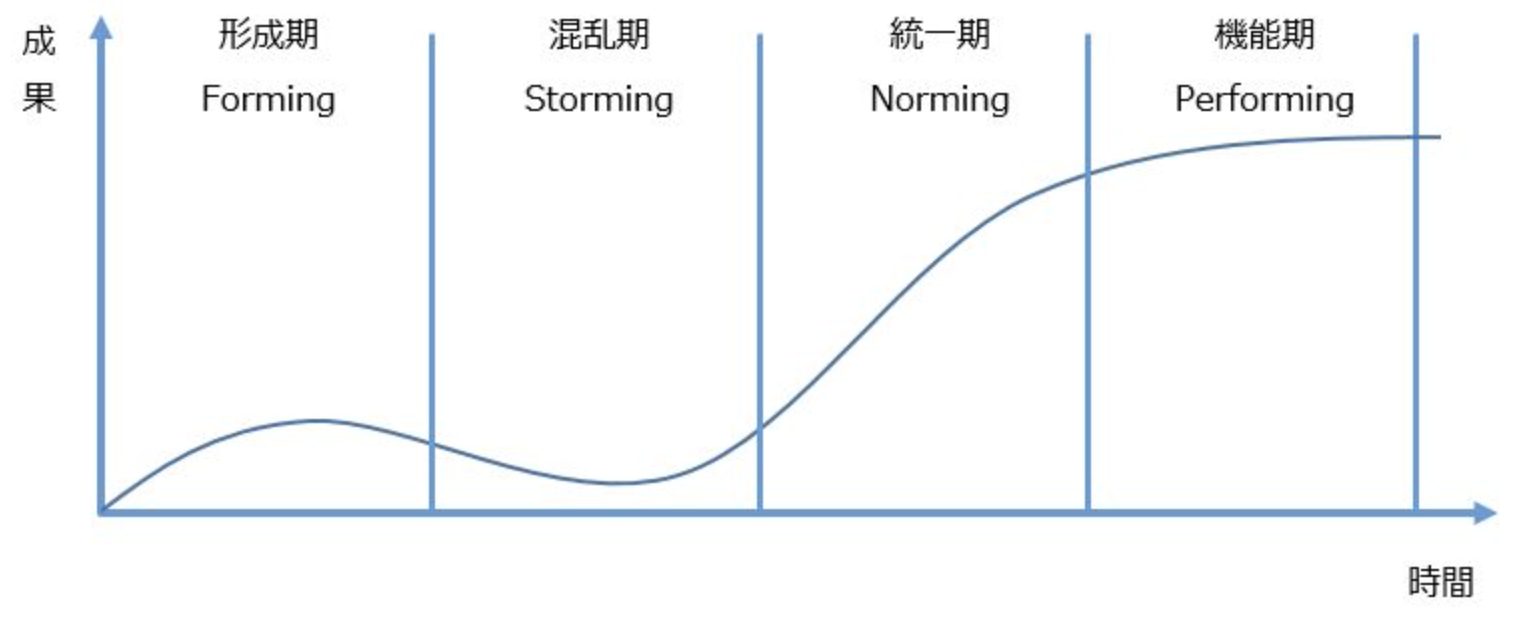

タックマンモデル(Tuckman Model)の視点

タックマンモデル(Tuckman Model)は、チームの発展過程を説明するための理論で、アメリカの心理学者ブルース・タックマン(Bruce Tuckman)によって1965年に提唱された機能です。このモデルは、チームが効率的にするようになるまでの連続の段階を示しています。

1.形成期(Forming)

- チームが初めて集まり、メンバー同士がとにかくどんな役割を決めるのかを探り合う段階です。

- 目標や方向性、メンバーの能力や役割について明確になっていないため、チーム内で不安や緊張が生じる

- この段階では、メンバーはお互いに無駄に依存せず、リーダーの指導に頼るこ

2.混乱期(Storming)

- チームメンバーが自分の意見やアイデアを表明し始め、衝突や意見の対立が起こる段階です。

- 役割の不明確さや異なる価値観、目標に対して違いが生じる、チーム内で摩擦が起きることが多いです。

- この段階を乗り越えることが、チームが機能します

3.統一期(Norming)

- チーム内でルールや役割が決まり、メンバーが協力し合い始める段階です。

- 意見の調整や理解が深まり、コミュニケーションが取れ、チーム内の絆が強くなります。

- 目標に向かって一丸となり、協力的に取り組むこと

4.機能期(Perfominng)

- チームが最大の効率で機能する段階です。 メンバーは自分の役割をしっかりとしっかりと、目標達成に向けて

- 役割や責任分担が明確で、問題解決能力や創造力が発揮されます。この段階では、チームは非常に生産的で高いパフォーマンスを

タックマンモデルは、チームの発展過程を理解し、適切な時期に適切なサポートを提供するために有用です。

こんなチームの成長モデルを意識しながら日常の仕事に落とし込むことで、これまでは意見の対立だと思ってみていたこと。これは介入しなければいけないと考え、行動していたものが、これは2.混乱期(Storming)に入っただけだし、これは成長の段階として次の段階に進んだから良い方向だし、狙っている方向であり、これは見守る。という行動が明らかに変化したこと。

五感を通じて体験する

いろんなアクティビティを通じて、学び、それを言語化してみたり、

対話をしてみたり。講義を聞いてみたりしながら腑に落ちていく体験。

それを鍼灸院に持ち帰って、仲間と一緒にやってみて。

何を感じたかを感想を言い合ってみたり。

普段よりも丁寧にコミュニケーションを取る時間を作ってみんなが考えていること、日常を振り返ってみたり。

大切な視点はそれは患者さんにどう還元されるのか?

もちろん私たち内側のチーム力が上がればいつ患者さんに来ていただいてもこの鍼灸院は雰囲気が良いですね。

鍼灸師さん同士も仲良さそうですね。

みたいなカラーにも出るでしょう。

また、離職率の低い職場はやっぱり大切で、個人が大切にされ、やりがいを見つけて活き活きとした職場。

言葉にするのは簡単だけど、多くの会社がこの問題と向き合いうまくいっていない現状もある。

内側を丁寧に基礎を作るという意味でも大切な部分がこのチームビルディングの一つの狙いです。

でも、もう一つ、患者さんとの関係性において

「先生」「患者」というこれまでにあった形で医療としての鍼灸治療を提供するだけでは私個人は満足をしていません。

「私たち治療者」と「患者さん」は身体の悩み、改善したい症状、人生としての生き方として鍼灸を活用していただける方など様々な場面で鍼灸を取り入れていただいていますが、「同じ問題に向き合う仲間という構図」の違いをいつも意識しています。

そのような関係性においては、患者さんともチームになりたいと思っていますし、もっと方法があるはず。

そんな探求を続けています。

ですので、まだまだこの旅は始まったばかりですが、面白いところに行けると信じて突き進みます。

「身体感覚」「パラダイムシフト」鍼灸の持っている可能性、鍼灸師の持つ可能性、鍼灸院の持つ可能性を感じた振り返り会でした。

(文責:遠藤彰宏)