鍼灸院だから可能な耳鳴り治療

当院は耳鼻科疾患で来院される患者さんが非常に多く、「突発性難聴」「顔面神経麻痺」「耳管開放症」「耳管狭窄症」(併せて耳管機能不全)と、様々な疾患の方を診療しています。

その中で、「耳鳴り」については突発性難聴の発症後になる方、加齢性の難聴に伴い耳鳴りを発症する方、聴力低下を伴わずに耳鳴りをお持ちの方など、様々な背景を持ちながらの来院があります。

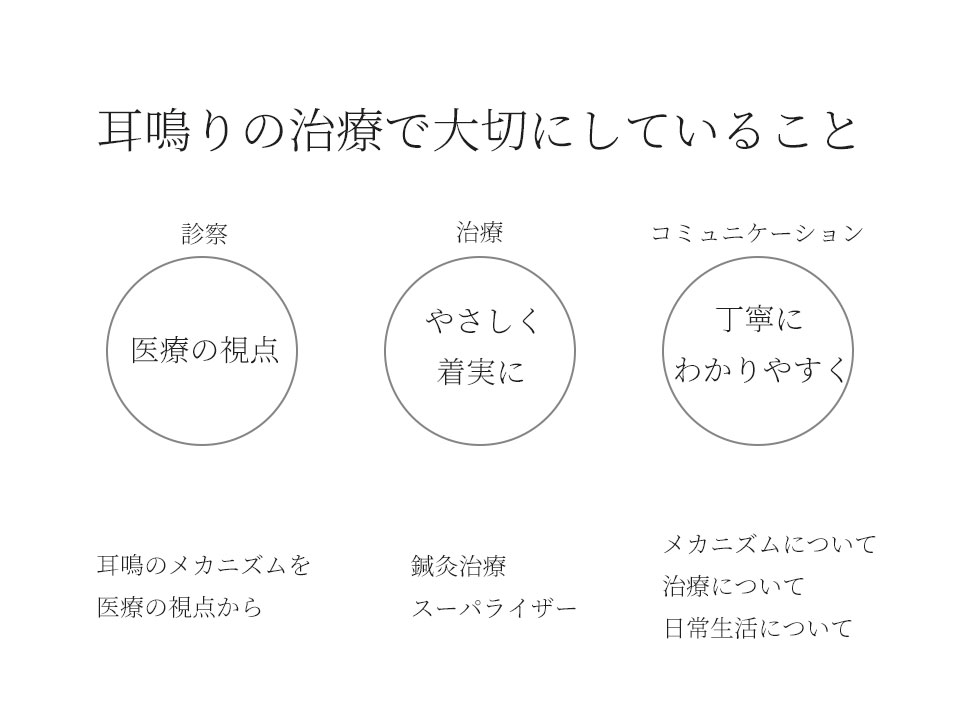

当院での「鍼灸治療」&「スーパーライザー照射治療」、「耳鳴りに対しての詳しい解説」は、耳鳴りの患者さん全てではないにしても、

「医療機関を受診しているが、経過が芳しくない方」

「他の鍼灸院を受診しているが、思った効果を実感できない方」

に対して、違った方向から光を差し込むことができる治療だということが、日々の耳鳴りを訴える方と向き合う中で見えてきました。

こちらのWEBでは、

1)「過去に聴力低下を患い、その後耳鳴り」がある方

2)「聴力低下はないが耳鳴り」をお持ちの方

が対象となります。

突発性難聴が発症し、耳鳴りがある。

発症が1か月以内という方は、治療方法、治療プランが異なりますので、■突発性難聴に対する鍼灸治療についてのページを参照ください。

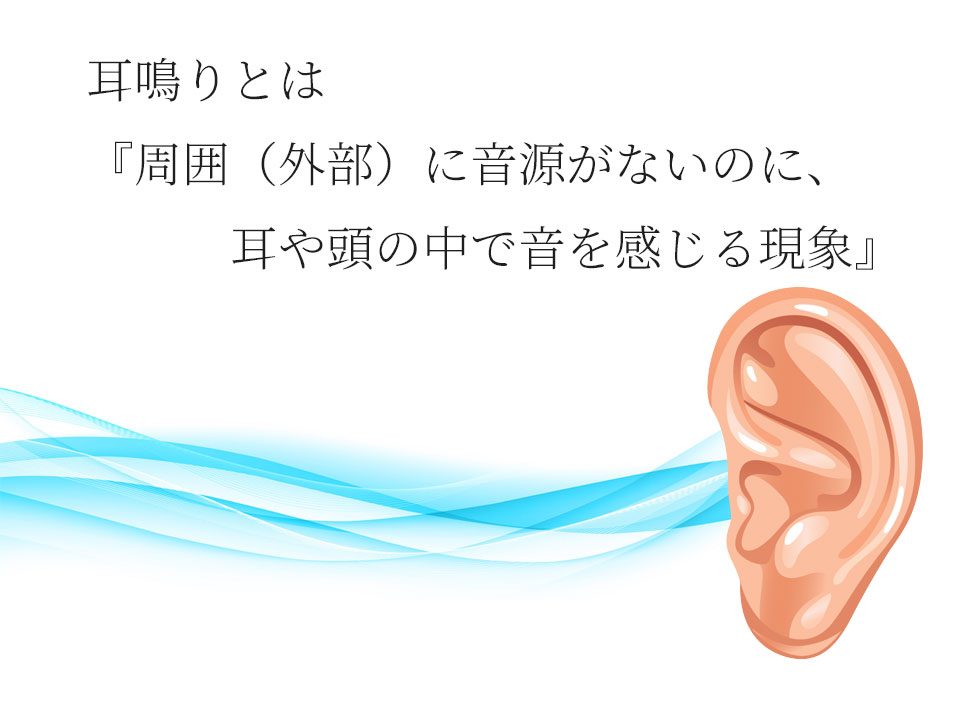

耳鳴りとは

耳鳴りとは、『周囲(外部)に音源がないのに、耳や頭の中で音を感じる現象』です。

耳鳴りとは、『周囲(外部)に音源がないのに、耳や頭の中で音を感じる現象』です。

耳だけではなく、頭の中で感じる場合には頭鳴という表現を使ったりします。

耳鳴りは症状名で、原因や病態は多様であること。

防音室のような静かな環境下では約94%に耳鳴りを自覚。

固いものを奥歯で噛んだ後に数秒〜数十秒続く耳鳴り。

突然鳴り、突然止まる耳鳴り。

これらは決して病的な耳鳴りではなく、実は健常者にもみられる耳鳴りです。

こちらは病的ではないので、治療対象ではありません。

耳鳴りの疫学

「耳鳴り」は、全年齢のうち約3.0%の方にあると考えられています。

年齢とともに「耳鳴り」は増加し、65歳の高齢者では6.6%、75歳以上では6.9%と増加傾向が見られます。

耳鳴り症状を有する国民は381万人、この内26万7千人が治療を受け、3万9千人が鍼灸治療を受けていることがわかっています。

(平成25年 国民生活基礎調査)

耳鳴りのある方の80%以上には難聴がある。

一方で、難聴があるが耳鳴りは無いという方が半数。

ここからわかることは、耳鳴りは難聴に伴って発生するが、難聴は必ずしも耳鳴りを伴うとは限らない。

耳鳴りの音の表現

耳鳴の音の表現としては、

キーンという高い音がするという方

ジー、ザーという低い音がするという方

耳鳴の音の表現の中で、上記の3つの音を約60%の方が表現されます。

その他の音の表現としては、ピー、ミーン、シーン、ツーン、ジャー、ブーン、チー、ウーン、ワーン、ガー、ゴー、シャーという擬声音で、耳鳴について約80%は表現ができているといわれています。

耳鳴りの発生源

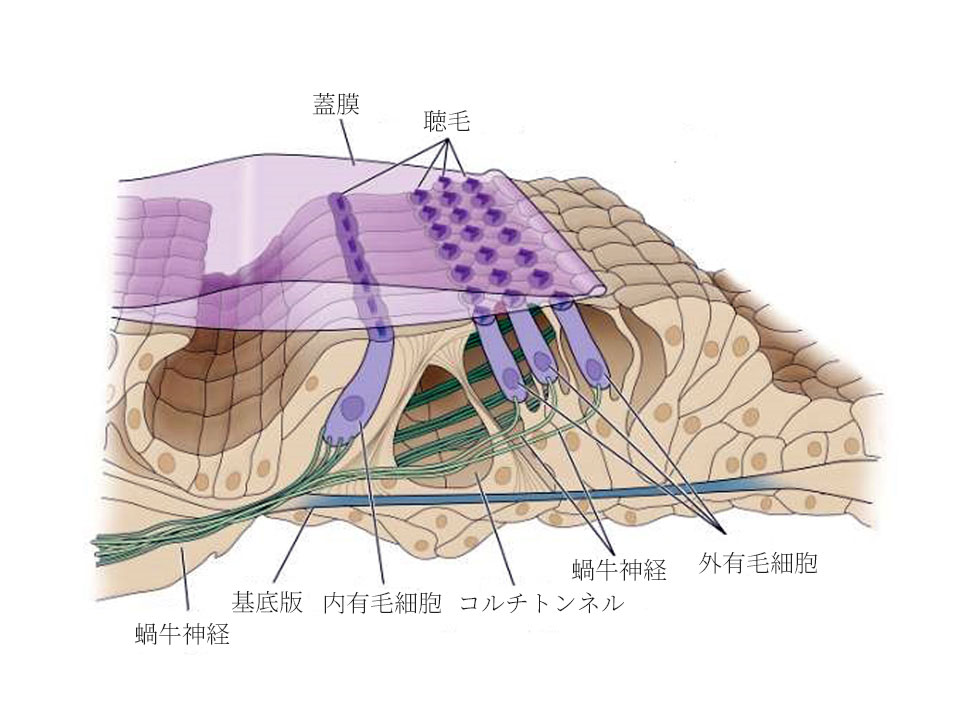

1.蝸牛(かぎゅう)

1.蝸牛(かぎゅう)

耳鳴りの原因疾患部位として最多。しかし、耳鳴りの発生機序は複雑で不明なところも多い。

「蝸牛のコルチ器内にある外有毛細胞が損傷することによって、蝸牛神経へ異常な信号が増加する」「内有毛細胞の感覚毛が直接外膜と接触し、内有毛細胞が興奮しやすくなる」

「内有毛細胞が損傷すると感度が低下し、細胞膜電位が不安定になることで、信号を伝達する際に異常が起こり耳鳴りが起こる」

などが、これまで仮説として考えられている。

2.中耳

その他、鼓膜、中耳腔圧、耳小骨などの障害による中耳に関連するもの

3.筋性

軟口蓋、口蓋帆張筋、口蓋帆挙筋、鼓膜張筋、アブミ骨筋、耳管咽頭筋、上咽頭収縮筋などの筋性によるとされるもの

3.筋性は、耳鳴りの中でも他覚的耳鳴り(聴診器などで他人も耳鳴りが鳴っていることを確認ができる)と呼ばれるもので、肉眼で耳鳴りと一致する運動が見られたり、顎の運動(歯を食いしばる、顎を不安定な位置にする)などによっても耳鳴音が聞こえる。

耳鳴りの音の表現も特徴的で、「カチカチ」「パチ」という音で表現される。

しかし、「同じ障害の程度でも耳鳴りの自覚症状は異なる」ことから、単純にここが原因として、蝸牛を含めた(末梢説)のみでは耳鳴りの説明は困難だと考えられている。

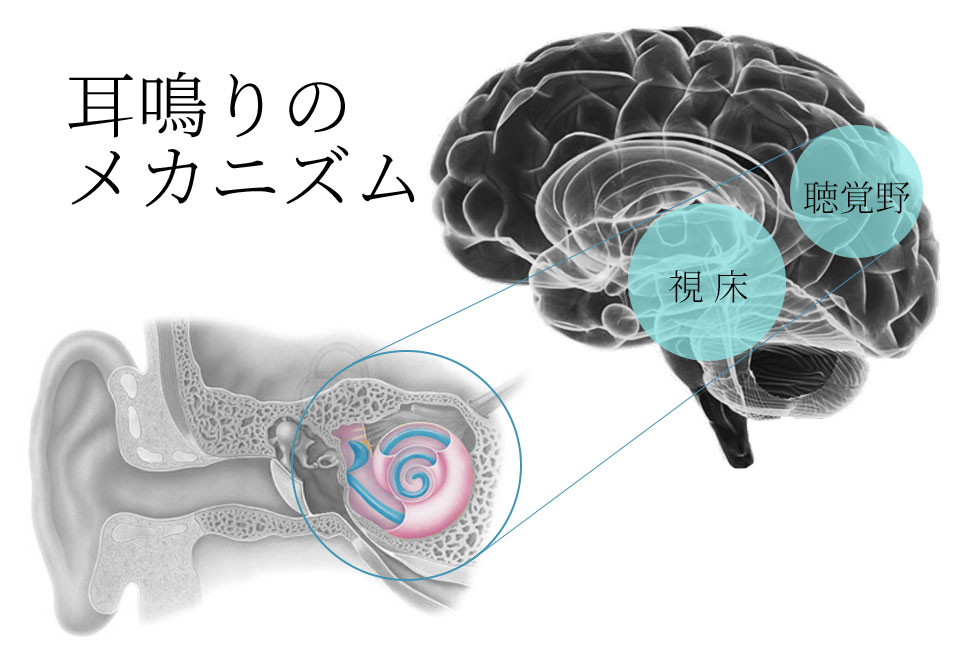

耳鳴りは、耳周辺、脳の中の視床、聴覚野といった広い範囲で捉える必要があることを日常の診療の中でも感じます。

1.全く音が認識できない高度難聴の方

2.過去に難聴が起こり突発性難聴になり両耳聴こえない方

3.難聴は回復したが、耳鳴りが残るという方

4.聴力は正常だが、耳鳴りがある方

「1-4の方の中で、耳鳴りはどの方が一番ひどいですか?」

という質問をされた場合に「私はわかりません」と答えるしかありません。

耳鳴りの治療で来院された方の、聴力と耳鳴りの程度は本当に様々です。

それぞれの耳鳴りの程度について、各患者さんへ丁寧に問診することが必要になります。

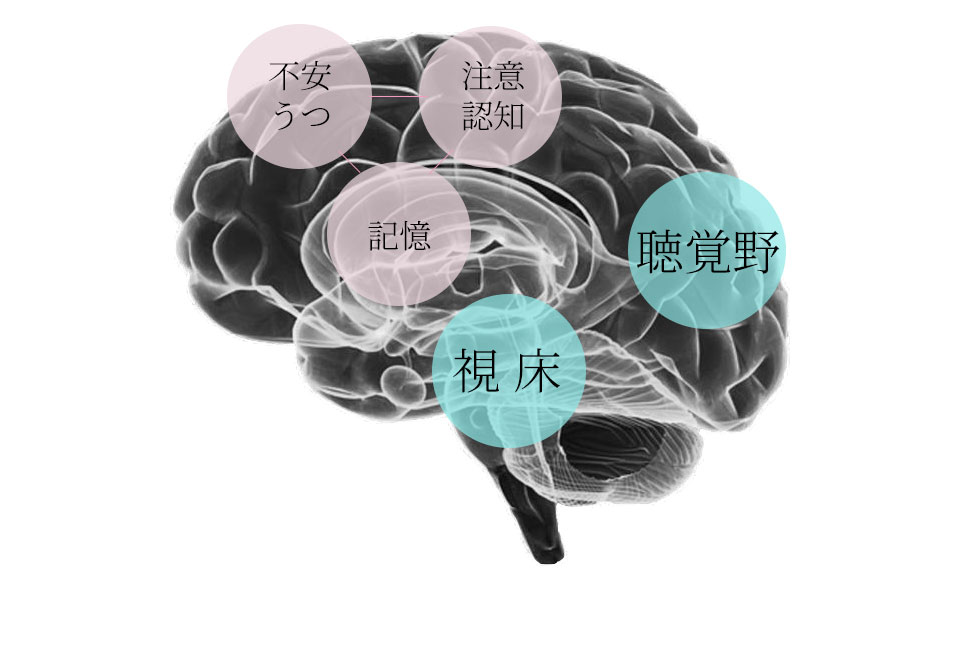

「苦痛ネットワーク」

「耳鳴り」の程度を各患者さんによって難聴の程度では予想ができない理由として、大脳辺縁系の関与が考えられる「苦痛ネットワーク」の存在が知られています。

『認知』

「耳鳴り」の存在を認識

『不安・うつ』

「耳鳴り」による不安・他の疾患、症状でもそうですが、身体に不調があるためにおこるうつ傾向(うつ病とは異なります)

『記憶』

「耳鳴り」との距離感が近いと、より耳鳴りは聞こえる

何年も経過している耳鳴りが改善する理由として、この苦痛ネットワークへの影響がとても大きいと考えております。この苦痛ネットワークに働きかける方法として、『自律神経を介して』調節を行います。鍼灸治療、スーパーライザーによる星状神経節照射を用いて、治療を行っております。

■聴力低下がある場合には、聴力低下を治療することが第一ですので、突発性難聴を含めた聴力低下の治療についてを参照ください

鍼灸治療

&

スーパーライザー

&

認知行動療法

当院で行う耳鳴りに対する治療

①耳周辺に鍼治療を行いながら、スーパーライザーで内耳周辺の循環を良くする

②鍼灸治療とスーパーライザー(近赤外線)を使用することによって、交感神経(自律神経)を抑制して、回復を促す

③大脳辺縁系の働き方を調整し、不安やイライラ、緊張などの情動反応を和らげる

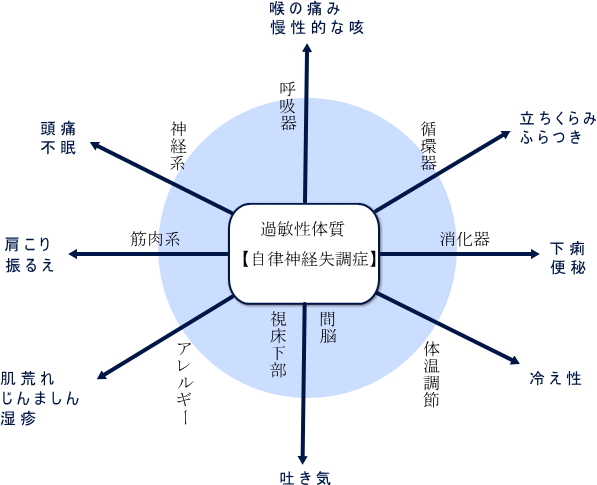

③自律神経の症状が各種出ている方も多いので、それぞれに対する治療

施術する部位による違い

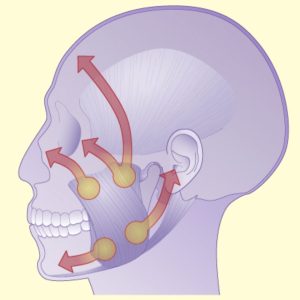

耳鳴りに対する鍼灸治療では、耳周りや顎周りの三叉神経のエリアが非常に重要で、「三叉神経節や後根神経節から入力を受けて興奮を落ち着かせる」「三叉神経と上オリーブ核の接続部での神経線維の興奮を落ち着かせる」、後は「顎関節の周りにある顎関節包からの刺激が三叉神経から上オリーブ核というところへ投射していること」から顎関節周辺、特に噛み締めなどにも影響している咬筋へのアプローチが大切になります。

耳鳴りに対する鍼灸治療では、耳周りや顎周りの三叉神経のエリアが非常に重要で、「三叉神経節や後根神経節から入力を受けて興奮を落ち着かせる」「三叉神経と上オリーブ核の接続部での神経線維の興奮を落ち着かせる」、後は「顎関節の周りにある顎関節包からの刺激が三叉神経から上オリーブ核というところへ投射していること」から顎関節周辺、特に噛み締めなどにも影響している咬筋へのアプローチが大切になります。

「頚部の傍交感神経節への刺激」「手足の前腕部」「下腿への刺激」で体性感覚刺激とそれぞれの刺激を行うことで違った反応を引き出しながら、前庭神経核・体性感覚入力を刺激を行うことでの自律神経調整によって、聴覚野の機能調整を狙っていきます。

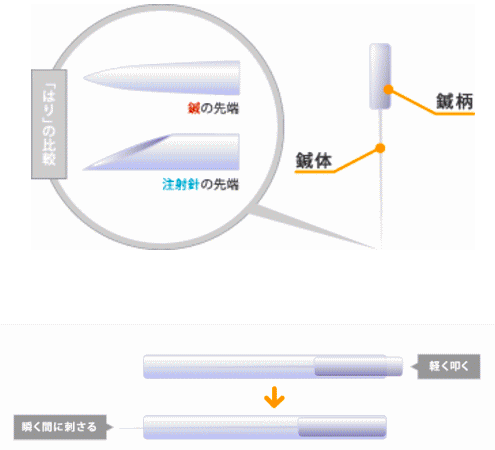

使用する鍼について

鍼治療で使用する「はり」は先が注射針よりずっと細く、皮膚に滑り込むように刺さっていくため、刺激が少なく痛みを感じにくいという特徴を持っています。

また鍼を刺す際に、「鍼管(しんかん)」と呼ばれる、筒状の器具を使うことで、刺す時の痛みを抑えられます。

この鍼管を、指先で軽く叩けば、鍼先が瞬く間に身体に進入します。

これが日本が誇る「管鍼法(かんしんほう)」と呼ばれる江戸時代から続く特徴的な鍼の方法です。この方法で、鍼をすることで、いつ刺されたか、気がつかない刺入を実現します。

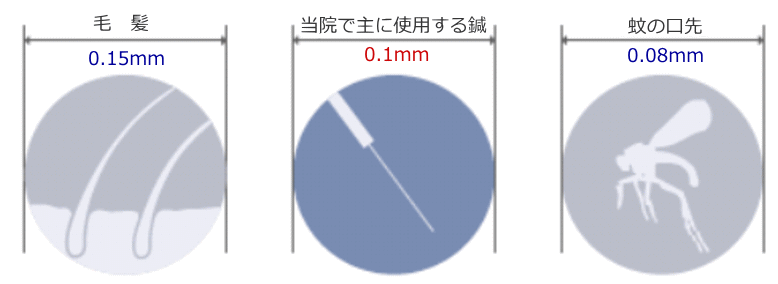

鍼の太さについて

鍼治療が痛くないもう一つの理由として、鍼の太さがあります。

蚊が刺す感覚を痛いと感じる方は少ないように、当院で使用している鍼も非常に細く蚊の口先とほとんど変わらない鍼を用いています。

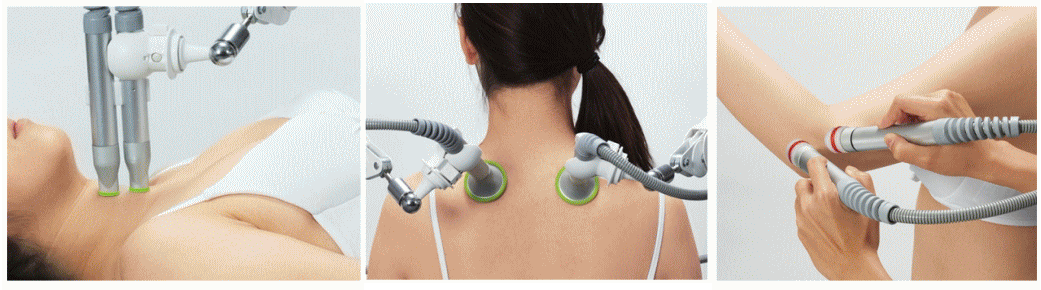

SUPER LIZERの併療

SUPER LIZERの併療

当院ではSUPER LIZER(東京医研社)の近赤外線(直線偏光近赤外線療法)を鍼灸治療に合わせて併療しております。

SUPER LIZERは多くの大学病院で、多くの疾患・症状治療に使われています。

①近赤外線は身体の中に一番深くまで届く光です。

②直線偏光処理した光は傷を早く治す力があると言われております。

この二つの特徴を鍼灸治療と組み合わせることで、より効果が発揮されます。

深達性

体内の水に反応しない特殊な光を放出することで、深部の神経節に照射(SGR:星状神経節近傍照射)を行うことで、星状神経節ブロック(SGB)と同様の反応を引き出すことが可能です。

①過剰ストレスによる緊張をときほぐします

スーパーライザー星状神経節照射(SGLまたはSGR)によって副交感神経の働きが高まり、リラックス効果が得られます。

これで、ストレスや不規則な生活によって出ていた自律神経失調による症状が改善します。過剰ストレスによる交感神経緊張は、徐々に時に急激に身体に影響を及ぼします。

ストレスに気づいてはいても、対処法が見つからないという方が多いのではないでしょうか?ストレスは生活習慣病のリスクとして極めて重大なものです。生活習慣病を発症しないためにも予防が大切です。

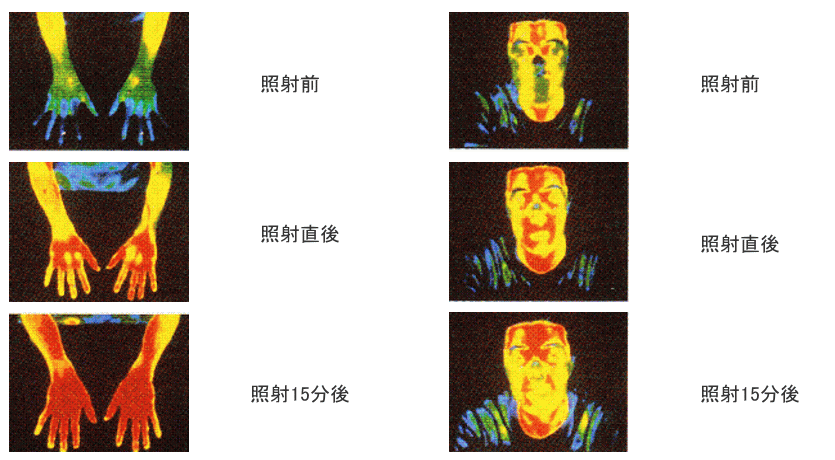

②全身で血流が良くなります

血行を良くする副交感神経に直接アプローチするため、照射が終了して15分後でも血行が良い状態が続きます。

血行が悪い所には栄養や酸素が届きづらく、創傷治癒が遅れ、免疫力の低下、老廃物の代謝も阻害され老化が進みます。

スーパーライザーで手足だけではなく、胃腸などの内臓や脳を含めた全身の血行を良くしておくことは、今ある症状を取り除くことだけでなく、将来の病気の芽を摘むという予防医学効果もあります。

この反応を顔面神経麻痺に応用しております。

星状神経節照射後の手と顔の温度変化

【耳鳴り 担当鍼灸師】

遠藤彰宏 AKIHIRO ENDO |

| はり師 きゅう師 あん摩・マッサージ・指圧師 大阪府出身 森ノ宮医療学園専門学校 鍼灸学科卒業 京都佛眼鍼灸理療学校 専科卒業 |

| 所属団体 JISRAM(日本生殖鍼灸標準化機関) 鍼灸SL研究会 日本臨床鍼灸懇話会 日本鍼灸師会 全日本鍼灸学会 福岡県鍼灸師会 福岡市鍼灸師会 |

メッセージ

現在、新患の患者さんは年間600名を超える方が来院されますが、そのおよそ4分の1が耳鼻科疾患です。

首や肩こりがある方が耳鳴りもある場合、鍼灸治療をして首・肩の緊張が楽になると同時に耳鳴りも小さくなることは昔から経験的にわかっていました。

身体が楽になると、耳鳴りも楽になる。

でも、私自身なぜ鍼灸治療で耳鳴りを小さくなるのかは、わかっていなかったんです。

20代の頃の私は、原因やメカニズムが分からない中で鍼灸治療をするっていうことにこちら側も非常に不安がありました。

でも、調べていくと耳鳴りはまだまだ現代医学的にもわかっていない。

現代医学でもわかっていないこの耳鳴りの領域は、本当に困っている方がたくさんいることに気がつき、まだまだ原因がわからないけれども、自分達が治療していかなければいけない分野だということに気がつきました。

それから、この耳鳴りに力を入れる前に、突発性難聴、顔面神経麻痺、耳管機能不全など耳鼻科疾患の治療をしていくことで、耳鼻科に関する知識と治療経験を深めていきました。

鍼灸とスーパーライザーによって起きる変化。

耳鳴りを患者さんご自身で理解していただくことで、耳鳴りとの距離がとれてくることがわかり、丁寧に耳鳴りについて知っていただくことの大切さ。

耳鳴りそのもののゴールは決して耳鳴りを0を目標にすることではなく、

今の耳鳴りを小さくして生活をしやすくする。

不快感を小さくする。

あー最近耳鳴りって意識しなくなってきました。

そんなことを目指しながら鍼灸治療を行なっています。

皆さんがこれまで歩んできた道はどんなだったのか。

ゆっくり時間を作ってお聞きして、それぞれのストーリーを聞かせてください。

皆さんのストーリーを聞いた上で、私たちに何ができるのか。

丁寧にご提案し、丁寧な治療をお届けして、今の耳鳴りを改善していきたいと思います。

田中はり灸療院 遠藤彰宏

その他の治療方法について

TRT(音響療法)

苦痛ネットワークという『認知』『不安・うつ』『記憶』という中で、負の連鎖が起きているのをどこかで断ち切りたい。

もしくは、どこか一つでも変化を起こすことができれば、負の連鎖から正の連鎖を引き起こすことや、また負の連鎖を小さくすることが可能です。

もちろんそれができるなら、とっくにやっているということは十分に理解できます。

この認知のところや、記憶のところへ影響を及ぼす目的で近年医療で行われているのがTRT(音響療法)という方法です。

TRTには2種類

聴力低下を伴う場合には

1)補聴器+雑音を出す機能

聴力低下がなく耳鳴りがある場合

2)雑音のみ出す

補聴器を使う目的は、聴力が低下している状態だと脳の中には音が入ってきづらいために、脳は頑張って音を拾おうとする。

これは、脳が活性化した状態。

こうなると、耳鳴りのように、拾わなくて良い音まで大きくしてしまう。

その聴力の低下した部分を補うために補聴器を使い、その結果脳の活動も正常に近づく。

この反応によって耳鳴りを小さくすることが1つ。

もう一つは、ホワイトノイズに代表されるように、耳鼻科の医師の設定、選択をしていきます。

その音を一定時間聞くことで、日常でずっと聞いてきた耳鳴りとは異なる音を脳内に届けることで

耳鳴りと一定の距離を取り、変化を期待する治療方法です。

このWEBサイトは、福岡市に限らず全国からアクセスされているため、「TRT 耳鼻科 (お住まいの地域)」という検索をしてみてください。

耳鼻科の先生は、実は、アレルギーに強い先生、喉、鼻に強い先生、それぞれの専門を細かく分けると異なります。

TRT(音響療法)を取り入れている耳鼻科の先生は、「私は耳鳴りの患者さんと向き合う」という旗を掲げているというメッセージだと私は認識しています。

あとは、耳鳴りの患者さんに対しては、通常の診療以上に、心理的な配慮が必要という認識も広がっているため、医師はもちろん看護師さん、受付さん、診療に関わる方が丁寧であったり優しいことも特徴的です。

これは、これまでかかった病院が悪いということが言いたいわけではなく、その病院が向き合うべき患者さんによって病院のシステムも対応も変わるということが必要になるため、耳鳴りを専門にされている病院の印象は「優しい・丁寧」と言えると思います。

福岡市内でも福大病院を含め数件の耳鼻科ではTRTを取り入れているので、一度TRTを導入されている耳鼻科の先生に相談をされても良いと思います。

日常生活について

日常生活の中では、とにかく耳鳴りと向き合う時間を少なくしていただきたいと考えております。

TRT(音響療法)を導入する前にできることとしては、音を日常の中で作ること。

言い換えれば静寂の無い状態を作るということが一つ。

注意点としては、イヤホンを使わずにスピーカーからの音が望ましいです。

もう一つは、耳鳴りは完全に消える、忘れることができる音量ではなく、小さく感じられる音量であること。

完全に消し去らないことも大切です。

音が大きすぎると音外傷になる可能性もあるため、くれぐれもご注意ください。

特に音が無くなる夜、寝る頃、起床時には、意識的に音を作ることで耳鳴りと向き合う時間を減らします。

「あー今日も耳鳴りがある」という目覚めの確認を無くす。

この確認作業をしがちな方がいるので、まずは耳鳴りと一歩ずつ距離を取る。

そんな第一歩を探してみてください。

暗闇で蝋燭を灯す時の蠟燭の灯り

明るい部屋で蝋燭を灯す際の蝋燭の灯り

どちらも同じ光の量であるにも関わらず、

外部の環境によって、光の受け取り方が変わる。

この光を耳鳴りに置き換えて考えると、

いかに静寂では耳鳴りが目立つことか。

ここは、とても大切なところですので、ぜひやってみてください。

私たちが現在未解決な部分

聴覚過敏を伴っている耳鳴りの患者さんがおられますが、聴覚過敏のメカニズムは更に難しく、解明されていません。

聴覚過敏は、先ほどあげたような「日常生活の中で音を作りだす」ことが困難という状況があります。

聴覚過敏の方を数名、治療をした経験がありますが、

治療して良くなるという以前に、通院が困難であったり、また鍼灸院の環境として、静かな環境での治療が困難という問題があります。

決して当院が騒がしいわけではないのですが、「聴覚過敏の方が望む静寂な環境」を毎回作ることは非常に難しいのが現状です。

そのため、聴覚過敏の程度にもよりますが、あまりにも音に過敏になっている方の治療は現在難しいのです。

当院で施術が可能な聴覚過敏の方は、突発性難聴が発症して間もなく聴覚過敏が起こり、程度としては、コップやお皿が当たる時に、突発性難聴以前より音が響く。ある方の声だけ響くというような程度の方については改善した症例が多くあります。

これは、突発性難聴の聴力低下に伴い聴覚過敏になったものであり、聴力が回復するにしたがって聴覚過敏が解消される、すでに聴力は回復したが聴覚過敏が残っている際に、聴力検査では検出できない損傷がまだ起きている、残っているという仮説のもと治療を行い、聴覚過敏が改善した症例です。

このようなレベルの聴覚過敏への治療経過には、良い経験があります。

しかし、多くの聴覚過敏の方へはまだまだ未解決な領域が多いというのが現状です。

初診料

| 初診料 | |

| 一般 | 2,200円 |

| 学生 | 1,100円 |

治療費

| 治療費 | |

| 耳鼻科疾患 | 7,700円 |

| 一般治療 | 7,700円 |

| 学生 | 3,300円 |

※土曜日は別途+1100円頂戴いたします。

※価格はすべて税込み価格です

※現金以外にもクレジットカード、PAYPAY、楽天ペイ、電子マネー、各種交通系ICなどお支払いいただけます。

FAQ

- Q1: 現代医学と東洋医学は、耳鳴り・難聴・めまいの治療においてどのように連携するべきだと考えられていますか?

- A1: 現代医学と東洋医学は、耳鳴り、難聴、めまいの治療において相互に補完し合う関係にあると考えられています。現代医学は、レントゲンやMRIといった画像診断により物質的な異常、例えば骨の構造や腫瘍の有無などを特定するのに対し、東洋医学は精神的な側面や全身のバランスを重視します。患者の利益を最大化するためには、この両方を統合したアプローチが重要です。例えば、急性期の突発性難聴や聴神経腫瘍といった生命に関わる疾患、あるいは骨折が原因の耳鳴りの場合などは、まず現代医学による精密検査と治療を優先すべきです。その後、現代医学的治療と並行して、あるいは原因不明の慢性的な症状に対しては、東洋医学的なアプローチ、特に鍼灸治療が有効とされています。鍼灸治療では、適応・不適応の判断を現代医学的知識に基づいて行い、治療は東洋医学的な病態把握を優先し、最終的な治療効果の確認は現代医学的な視点からも行う、という流れが推奨されています。

- Q2: 耳鳴り・難聴・めまいの鍼灸治療において、特に注意すべき疾患や症状はありますか?

- A2: 鍼灸治療を行う上で、特に以下の疾患や症状には注意が必要です。

- 突発性難聴、メニエール病、聴神経腫瘍: これらの疾患が隠れている可能性があるため、まずは耳鼻咽喉科での精密検査と診断が必須です。特に突発性難聴は発症から7日以内という早期治療が重要とされており、鍼灸師はすぐに専門医への紹介を行うべきです。

- 重度の難聴: 音を大きくしても聞こえない、重度の難聴の場合、専門的な聴力検査が必要です。

- 中耳炎: 鍼灸治療が効果的な場合もありますが、危険なタイプの中耳炎も存在するため、経過を慎重に観察し、必要であれば医師の診断を仰ぐべきです。

- 外傷による耳鳴り・難聴: 骨折など外傷が原因の場合は、鍼灸の適応外であり、整形外科などでの治療が優先されます。

- 脳の異常を示唆する症状: ろれつが回らない、麻痺、しびれ、痙攣、物が二重に見える、歩行困難を伴う強いめまい、異常に多種類の耳鳴りなどを伴う場合は、脳の疾患や精神疾患の可能性があり、直ちに専門医への紹介が必要です。

これらの「レッドフラッグ」を見極めるためには、現代医学的な知識と問診が極めて重要です。

- Q3: 慢性的な耳鳴りに対して、鍼灸治療ではどのようなアプローチがとられますか?

- A3: 慢性的な耳鳴りに対する鍼灸治療では、耳鳴りが「耳だけの問題」ではなく「脳が関与している」という考え方に基づいた多角的なアプローチがとられます。主なポイントは以下の通りです。

- 脳の「慣れ」の促進: 耳鳴りを意識しすぎると脳がその音にフォーカスしてしまい、より強く感じるようになります。そのため、患者には耳鳴りを常に意識したり、その変化を吟味したりする癖をやめるよう指導します。好きな音楽を聴く、本を読むなど、意識を耳鳴りからそらす工夫を促します。

- 自律神経の調整とリラクセーション: ストレスや不安、イライラは耳鳴りを悪化させる要因となります。鍼灸は自律神経のバランスを整え、リラクセーション効果をもたらすことで、ストレス反応を抑制し、耳鳴りの認知や評価を改善することを目指します。

- 全身状態の改善: 睡眠障害、肩こり、イライラといった耳鳴りに関連する全身の症状に対しても治療を行い、間接的に耳鳴りの軽減を図ります。

- 「耳鳴反応点」の活用: 身体の特定部位を圧迫または鍼刺激することで、一時的に耳鳴りの音量や音質が変化する「耳鳴反応点」が存在するとされており、これらを治療に活用することで高い効果が期待できるとされています。

- 最小限の刺激: 耳鳴りの患者さんの中には刺激に敏感な方が多いため、細い鍼を用いた接触程度(約4mmの刺入深度)の弱い刺激から始め、10分程度の置鍼で十分な場合が多いとされています。

- 現代医学的検査の確認: 鍼灸治療開始前には、必ず耳鼻咽喉科での精密検査が行われているか、長期に受診していない場合は再度受診するよう促すことが重要です。

- Q4: 加齢性難聴の鍼灸治療における特徴とアプローチについて教えてください。

- 4: 加齢性難聴は、40代頃から起こり得るもので、単に音のボリュームが小さくなるだけでなく、特定の「子音」が聞き取りづらくなるという特徴があります。そのため、患者に対して大声で話すのではなく、低めの声で話すなど、音域を調整する対応が重要です。また、加齢性難聴の人は背景雑音(周りの騒がしさ)の中で会話を選択的に聞き分ける「カクテルパーティー効果」が低下するため、騒がしい場所での会話が特に困難になります。

鍼灸治療においては、加齢性難聴が認知症を促進するリスクファクターとなることが指摘されており、難聴と認知症の兆候(振り返り兆候など)を合わせて評価することも重要です。鍼灸は、耳の有毛細胞への栄養や血流を改善する機能的アプローチのほか、特に首の椎骨動脈の血流を良くすることで内耳の血流改善を図ることが有効とされています。これは、内耳への血流が最終的に首の椎骨動脈から枝分かれしているためです。

- Q5: 鍼灸治療はなぜ自律神経系に良い影響を与えると考えられていますか?

- A5: 鍼灸治療が自律神経系に良い影響を与えると考えられている理由はいくつかあります。

- 自律神経バランスの調整: 鍼刺激は、交感神経と副交感神経のバランスを整える作用があるとされています。過剰なストレスや病気によって自律神経のバランスが崩れると、様々な身体症状や精神症状が現れますが、鍼灸はこれを正常な状態に近づけることで、症状の緩和に寄与します。

- リラクセーション効果: 鍼治療は、患者に深いリラクセーションをもたらすことが知られています。現代社会は過剰なストレスに晒されており、リラクセーションは多くの病気や症状の改善に不可欠です。鍼の刺激は、心身の緊張を緩和し、ストレス反応を抑制することで、間接的に自律神経の働きを整えます。

- 血流改善: 鍼刺激は、治療部位だけでなく全身の血流を改善する効果も期待できます。特に、血管活動のムラを解消することで、組織への酸素や栄養供給が促進され、これが自律神経機能の改善につながる可能性があります。

- 反射作用: 鍼刺激は、体性-自律神経反射を介して、特定の臓器や部位の機能に影響を与えます。例えば、三叉神経や頸部交感神経節への刺激は、内耳の血流改善や聴覚野の機能調節、前庭機能の是正に寄与すると考えられています。また、足裏などの体性感覚受容器への刺激も、全身の自律神経反射を引き起こし、バランス機能の向上などに貢献します。

- Q.6 鍼灸治療が耳鳴りや難聴に効果をもたらす具体的なメカニズムと、その治療における注意点は何ですか?

- A.

1.体性自律神経反射(たいせいじりつしんけいはんしゃ)による影響◦皮膚や筋肉への鍼刺激が、内臓の働きや中枢神経系に作用し、症状を改善します。これは、体性感覚神経と聴神経系が中枢で相互に作用している可能性を示唆しています。◦特に、顔面、頸部、手足など体表の特定の部位への刺激が、全身の自律神経反射を引き起こし、内耳の血流改善や聴覚野の機能調節、平衡機能の是正に繋がる可能性があります。2.血流改善作用◦鍼治療は、内耳の血流を改善する可能性があります。特に、椎骨動脈の流れを良くすることで、内耳への血流が増加すると考えられています。◦頸部(首)の交感神経節(上頸神経節など)への刺激は、周囲の循環や筋緊張の緩和をもたらし、椎骨動脈の血流改善に寄与します。3.中枢神経系への影響◦脳は、難聴によって外部からの音の信号が不足すると、その不足を補おうとして興奮し、本来ない音(耳鳴り)を作り出すと考えられています。鍼治療は、この脳の音の判断機構をニュートラルに調整したり、大脳辺縁系の働きを調整して、不安、イライラ、緊張などの情動反応を和らげることで、耳鳴りの自覚的な苦痛を軽減する可能性があります。◦耳鳴り反応点(Tinnitus Point)と呼ばれる、体表の特定の部位を刺激(圧迫、触診)することで耳鳴りの音量や音質が変化する現象は、体性感覚と聴覚系の中枢神経系における相互作用によるものであり、鍼が効果を発揮しやすいケースが多いとされています。

このような反応点への鍼刺激は、耳鳴りのノイズを抑制するルートを活性化させる可能性が指摘されています。4.筋緊張の緩和◦耳鳴りやめまいを訴える患者さんには、首肩のこりや頭痛などの随伴症状が多く見られます。特に、深層筋である後頭下筋群は、その密度の高い筋紡錘(固有感覚受容器)によってバランス制御に非常に重要な役割を果たしており、この領域の緊張緩和がめまいや耳鳴りの改善に繋がると考えられます。◦三叉神経領域(顔面・側頭部)や胸鎖乳突筋への刺激も、関連する筋緊張の緩和や神経の興奮抑制に寄与し、耳鳴りや難聴の改善に影響を与える可能性があります。5.全身状態とQOLの改善◦不眠やストレスは耳鳴りや難聴を増悪させる要因であり、鍼治療はこれらの症状を改善することで、間接的に耳の症状を和らげ、患者のQOL向上に貢献します。◦加齢性難聴では、聴力そのものの回復が困難な場合でも、日常生活での聞き取りやすさやQOLの改善が見られることがあります。これは、脳が音の情報を処理する能力が向上するためだと考えられま

(参考文献)

耳鳴り診療ガイドライン(2019年度版)

妊娠出産に必要な育卵鍼灸

妊娠・出産のために必要な卵子の質の向上

排卵・採卵前の約4か月前から準備

鍼灸✖️スーパーライザー

着床鍼灸・妊娠維持

着床鍼灸・妊娠維持

「子宮血流の増加」「免疫能へ変化」

凍結胚移植1か月前より準備

移植前後の治療を含め

妊娠週数 8-12週の卒業を目指す

男性不妊のための鍼灸治療

男性不妊のための鍼灸治療

椎間板ヘルニアによる

椎間板ヘルニアによる

「痛み」「痺れ」を改善

ぎっくり腰・急性腰痛

ぎっくり腰・急性腰痛

鍼灸こそがぎっくり腰に対する

最高の治療

1-2 回の治療で改善

「膝痛」「変形性膝関節症」

「膝痛」「変形性膝関節症」

「四十肩」「五十肩」

「四十肩」「五十肩」

電気を流す美容はり

電気を流す美容はり

「全身の調整」×「美容はり」

田中はり灸療院のSpecial

逆子の鍼灸治療

逆子の鍼灸治療

突発性難聴の鍼灸×レーザー照射

突発性難聴の鍼灸×レーザー照射

内耳循環に集中させ改善を狙う

聴力固定までに行いたい

耳鼻科との併用療法