片頭痛と肩こりの関係性

日頃から頭痛で悩まされている方も多いのではないでしょうか?

片頭痛は男性よりも女性に多く、特に20代〜40代の女性が有病率が高いとされています。

片頭痛の誘発、増悪因子は様々で、月経、ストレス、睡眠不足、睡眠過多、アルコール、天候の変化、特定の食べ物、絶食など・・・

これらの何らかの因子が関係していると言われています。

片頭痛はなぜ起こるのか?

片頭痛の病態は今まで多くの研究成果が報告されていますがまだ不明な点も多く、

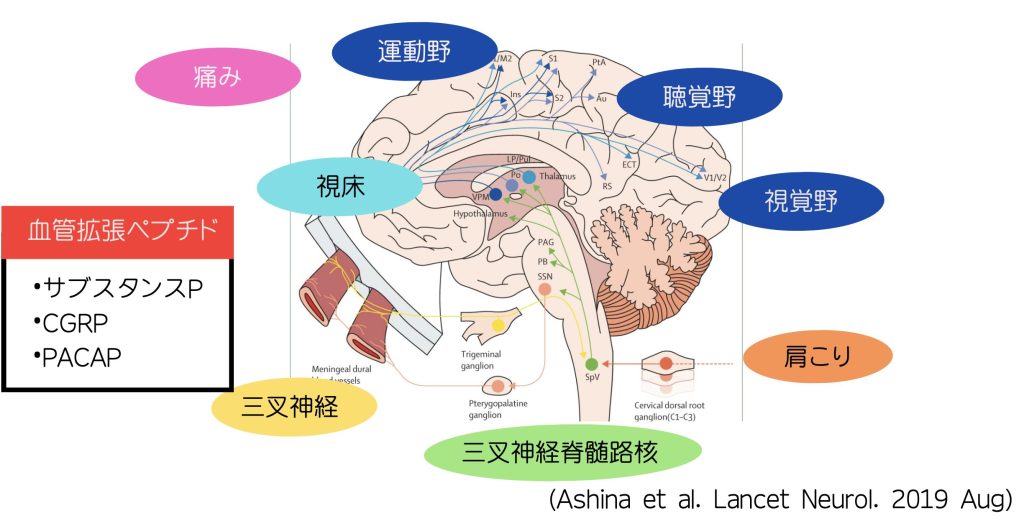

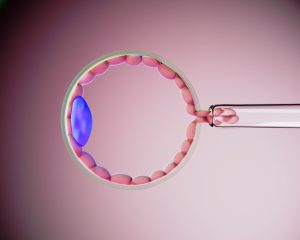

何らかの刺激が硬膜の血管周囲に存在する三叉神経の軸索に作用し、神経終末から神経ペプチド(CGRPなど)の放出が起こると、疼痛と神経原性炎症が引き起こされ、三叉神経への刺激は順行性伝導により三叉神経脊髄路核でc-fos産生を促します。

その結果、悪心・嘔吐・自律神経の活性化や痛みなどを生じ、逆行性伝導で神経ペプチドの遊離や血管の炎症を助長することが考えられています。

この三叉神経血管説が現在最も有力視されています。

片頭痛発作を誘発させる可能性がある部位は、脳の中枢が挙げられています。

日頃から片頭痛を持つ方では、健常人と比較して発作間欠期においいても脳の過敏性が推測されています。

片頭痛の症状や特徴

日常生活に支障をきたす(中等度以上)

- ズキンズキンと脈打つような痛み

- 片側性(両側性のこともあり)

- 体を動かすと痛みが増す

- ひどくなると寝込むほどの痛み

以下の症状を伴う場合がある

- 光が気になる(光過敏)

- 音が気になる(音過敏)

- 臭いが気になる(臭過敏)

- 悪心、嘔吐

- 発作の予兆として肩こり

- 閃輝暗点、視覚異常などの前兆

痛みの周期、頻度

- 同様の頭痛発作が過去に5回以上

- 週2回〜月1回程度

持続時間

- 発作として現れ、4〜72時間持続する

片頭痛に対する鍼灸治療

片頭痛の鍼灸治療は主に発作期よりも寛解期における予防効果を目的とした治療が中心です。

発作期は、トリプタン製剤との併用が望ましいです。

片頭痛患者の共存症状として、頸肩こりを高頻度に訴えられることがあり、脳過敏や三叉神経と上位頸神経との関連が注目されています。

頸肩部の痛みが求心路となり脳過敏を引き起こすのか、脳過敏による痛覚閾値の低下が頸肩部の痛みを引き起こすのか、双方の悪循環なのかは不明です。

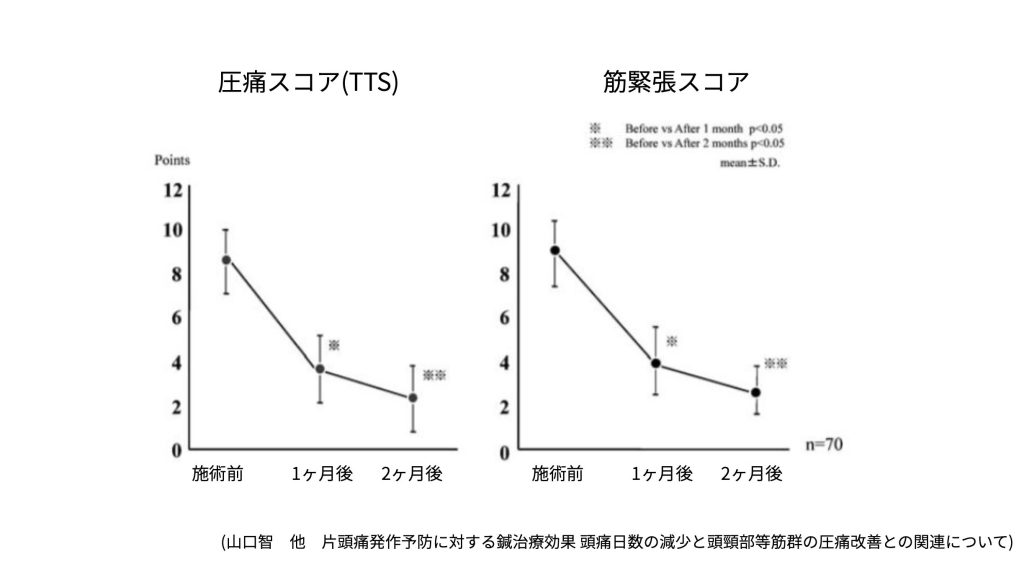

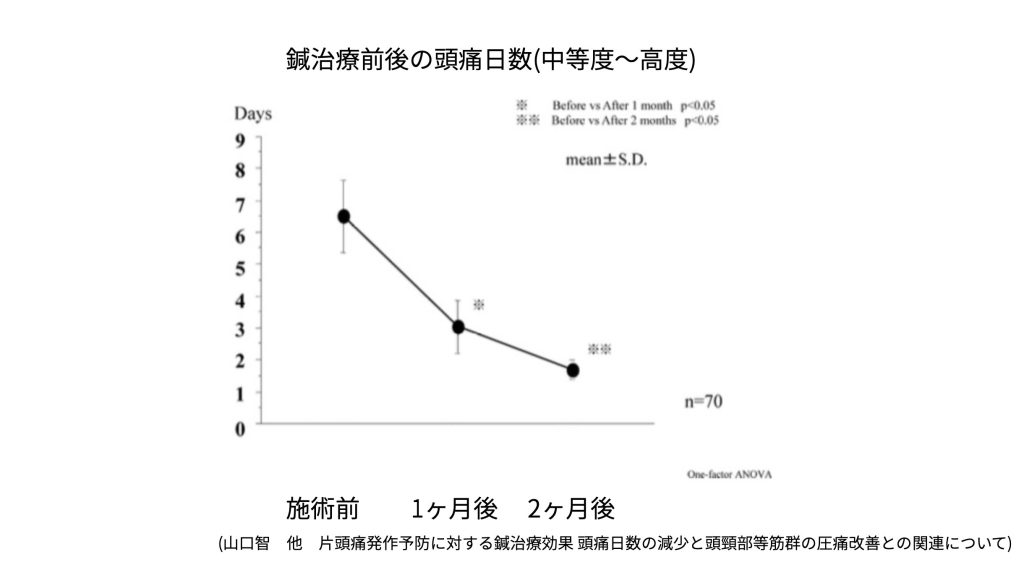

しかし、頸や肩の圧痛スコアと頭痛日数の減少が相関するという結果が出ており、また頭痛日数は鍼治療により減少するという結果も出ています。

また、鍼治療を一定期間継続することにより、頭痛日数が減少するとともに、頸肩部の筋群と咀嚼筋の圧痛や緊張が改善したことから、片頭痛に対する鍼治療効果はこうした筋群の過緊張を緩和することで頭痛日数が減少し、発作予防に寄与しているものと考えられます。

さらに、片頭痛の発作予防に対する作用機序は、単に局所の反応のみならず、上位頸神経や、三叉神経からの求心路が、三叉神経脊髄路核を経て、脳の視床や視床下部などの高位中枢に影響を及ぼし発作予防に関与している可能性も考えられると言われています。

頭痛でお悩みの方は頭痛クリニックでの受診とともに一度鍼治療も検討されてみてはいかがでしょうか?

(文責 辻尚美)

片頭痛発作予防に対する鍼治療効果 ─頭痛日数の減少と頭頸部等筋群の 圧痛改善との関連について─ 山口 智、菊池友和、小俣 浩、鈴木真理、磯部秀之