「鍼灸を知る」

鍼灸治療を受けてみたいけど、どんな治療法なのか分からないのでためらう。

そもそも鍼灸とはどんなものなのか・・・

鍼灸について分からないことばかりなので、選択肢にあがらない。

このような方が沢山いらっしゃるのではないでしょうか。

鍼灸を認知していただく努力が足りないために、もしかしたら、沢山の方が治療の機会を失っているのかもしれない。

健康、体調、元通りの日常を取り戻すのに遠回りをしている人がいるかもしれない。

来院された患者さんのお話を伺う度に、それを感じることが多い。

日本の鍼療法は鍼灸医学が伝来してから約1500年以上の歴史を持つ伝統医学だということは、ほとんど知られていないかもしれません。

我々が当たり前に飲んでいる日本茶は日本に伝来してから1200年程といわれ、同じ日本の伝統として比べてみると、鍼療法の歴史の長さが分かります。

はり及びきゅうを行う施術所は日本国内に約37,780か所。

(2016年厚生労働省発表ーあん摩マッサージ及び鍼灸を行う施術所の数として)

一方、日本の鍼灸の受療率は約5%程度だそうです。

(調査により7%や4%など差がある)

「鍼灸を紹介している私って誰?」

鍼灸に興味を持っていいただき、ありがとうございます。

鍼灸に興味を持っていいただき、ありがとうございます。

この記事を書いている田中はり灸療院は1948年の創立以来、創業76年目を迎えます。

昭和、平成、令和への年号の変遷と共に当院代表も現在は3代目となり、創業以来、お身体の鍼灸治療に特化してきた歴史に、妊娠・出産のための鍼灸(妊活)やお顔の美容鍼が加わり、治療に厚みを増しています。

鍼灸治療が、治療を必要としている方に届くことを願いながら、私たちは診療を行っております。

ならば。

鍼灸治療とは、どんなものなのか。

鍼治療は、何に効くのか。

ここでは、日本で行われている鍼灸治療について、ご紹介していきます。

鍼灸治療の歴史

日本の鍼灸治療には約1500年の歴史があります。

鍼灸治療は今から2000年以上前の紀元前、古代中国に発祥した医療であり、現在までに日本を含むアジア諸国、ヨーロッパやアメリカなど、世界約60か国で行われるようになった「伝統医学」です。

古代日本には元々、今でいうところの『民間医療』しか存在しませんでした。鍼灸医学や漢方を含む『中国医学』が6~7世紀頃に渡来人(韓国)により、日本にもたらされたと言われています。

「鍼灸は中国が発祥ですか?」

と、よく患者さん聞かれますが、これは真実です。

また、当時の中国が間違いなく最先端だという証拠に、文字として記録を残すことができている文明であったということがあります。

鍼灸治療の発祥が中国という点で記録を辿れば、中国に起源がある。

もう一つ、よく聞かれる質問が

『「鍼」と「灸」は、どちらが早い時期から使われていたのですか?』

まだ紙すら登場していない時代、記録のために木や竹に文字が遺されてきました。

それらは王の墓などで発見されていて、それによると、灸の方が古くから治療に用いられていたことがわかっています。

鍼が金属で作られるようになるまでには相当な年月がかかっており、鍼が登場する以前、人は「砭石」とって石を研ぎ、それを使用していました。

動物に噛まれるなどして膿が溜まっているところを排膿する時に使う道具として登場し、それが後に鍼へと進化していったと考えられています。

話題を日本の鍼灸の歴史に戻します。

奈良時代に大宝律令(701)、養老令(757)の下、現在の文科省や厚労省のような省が置かれるようになり、医師などと共に、鍼博士・鍼生という官職が設けられたと記されています。

つまり、日本の鍼療法が医学として認められたということ。

当時は民衆が鍼治療の恩恵を受けることはなく、その後も永らく日本の鍼灸医学に目立った発展はないまま、一般社会ではお灸治療が主として行われていたとも言われています。

日本に鍼灸医学がもたらされてから1000年が経過した16世紀後半に鍼術専門家が出始め、様々な流派が生まれたそうです。

そして、江戸時代に医学者であり盲人の鍼師であった杉山和一により『管鍼法』といわれる鍼治療法が開発され、日本の鍼療法は中国の鍼療法とは違う『日本独自の鍼療法』へと、ようやく変化していきました。

この管鍼法は現在、日本の鍼灸治療において最も多く用いられている手法です。

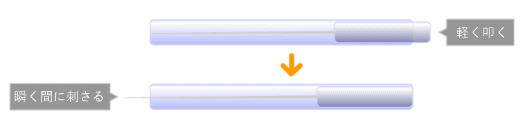

管鍼法とは

「鍼管」と呼ばれる細い筒に鍼を容れ、それを治療部位に当て鍼柄を指先で軽く叩くことで鍼先が瞬時に身体に刺さるという仕組みで、鍼を刺し入れる際の痛みが少ない。

鍼が刺さったことに気づかない方もいるくらい、痛みのない方法です。

現在の日本の鍼灸治療においては滅菌された使い捨て鍼(ディスポーザブル鍼)の使用がスタンダードとなっており、当院ももちろん、鍼管に鍼がセットされ滅菌、個別包装されたものを使用しています。

これらは全て使い捨てのため、当院の場合は医療廃棄物として専門業者に廃棄処理を委託しております。

歴史の流れと鍼灸医学

中国医学に象徴される東洋医学的理論が主流であった日本の医学もオランダ人を介して日本に移入されたオランダ医学(西洋医学)の考えを取り入れる傾向が強くなり、江戸後期には鍼灸医学にも西洋解剖学の影響がみられようになります。

18世紀の有名な鍼灸医学者である石坂宗哲は、日本を訪れたオランダ人医師のシーポルトに日本の鍼灸を紹介するなど、中国医学理論と西洋解剖学を併せた鍼灸医学を考えていました。

江戸時代以降、明治、大正、昭和と、日本の医学界の発展や欧米化と同様に、日本鍼灸医学も発展、変化を続けます。

鍼灸や漢方などの日本の伝統医学は時代によっては存続の危機に立たされ、その度、鍼灸医学の研究者や医学者によって守られ、現代まで継承されて来ました。

近年では

| 1979年 |

| WHO(世界保健機構)が鍼灸治療の国際基準としての適応疾患43疾患を発表(臨床経験に基づいたもの) |

| 1989年 |

| 鍼灸用語(経絡・経穴の名称)がWHOジュネーブ会議で正式に承認される |

| 1997年 |

| 米国の国立衛生研究所にて鍼の有効性や安全性、研究方法などが合意 |

| 2008年 |

| 鍼灸で用いるツボ(経穴)の位置を国際的に標準化、WHOにより公式な経穴の位置が定められた |

| 2019年 |

| WHO(世界保健機構)において、鍼灸や漢方薬などの「伝統医療」が認定される → 国際的に統一の基準で定められた疾病分類である「国際疾病分類」に追加された |

1980年代に日本の鍼灸師の教育制度が整備され、鍼灸医学が大学教育にも取り入れられ、鍼灸師免許は国家資格試験制度となりました。

1990年代後半から、いわゆる補完医療、代替医療という考え方が世界的に拡がり、現在、鍼灸医学は代替医療の重要な部分を担うようになってきた、といえます。

鍼灸治療のメカニズム

こうして日本の鍼灸治療というページを福地弓子と遠藤彰宏で作成してみて改めて思うことは鍼灸の歴史はとにかく長い。

本当に長い。そして、その年月が経過して尚、治療方法としてはかなり原型を留めている。

一方では鍼を細く作る技術、鍼管の登場、使い捨ての鍼の登場などによって、道具としての形は変化している。

また現代医療によって解明されたきた解剖学、生理学という視点から「鍼灸治療がなぜ効くのか」というメカニズムも少しずつ紐解かれている。

今こうして自分たちが鍼灸という職業に就いているということは、これまでの歴史の中で渡されてきたバトンを自分たちも受け取り、これからは私たちが次世代へ渡す立場になるということ。

また、その時代ごとに鍼灸治療を必要としている患者さんや鍼灸治療を評価している患者さんがいるからこそ、続いてきた医療であることを感じている。

ひたすらに、丁寧に、今日も患者さんに鍼をして、灸をして、この治療が患者さんの困りごとを少しでも改善できるように。

役立てることができるように。

令和3年8月、9月の緊急事態宣言中から記事を書くために過去の鍼灸の本を調べながら作業をしてきました。

10月になり緊急事態宣言も明けました。

必要なタイミングで、鍼灸治療が必要な方に届くといいなぁ。

文責:福地弓子、遠藤彰宏